平成23年春目次

前の問題

次の問題

問6

関数 f(x,y)が次のように定義されているとき,f(775,527)の値は幾らか。ここで,x mod yはxをyで割った余りを返す。

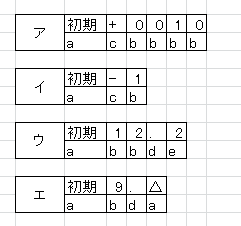

f(x, y): if y = 0 then return x else return f(y, x mod y)

ア 0 イ 31 ウ 248 エ 527

解説

これは、自分自身を呼び出す再帰関数である。

■1回目の前半

f(775,527)つまり、x=775,y=527で呼び出される。

yは0でないので第1引数にはy(527)、第2引数にはxをyで割った余り248を指定してもう1回、fを呼び出す。

つまり、f(527,248)で呼出してそれがreturnした値を返そうとする。

まだ1回目の呼び出しは終わっていないことに注意

■2回目の前半

f(527,248)つまり、x=527,y=248で呼び出される。

yは0でないので第1引数にはy(248)、第2引数にはxをyで割った余り31を指定してもう1回、fを呼び出す。

つまり、f(248,31)で呼出してそれがreturnした値を返そうとする。

■3回目の前半

f(248,31)つまり、x=248,y=31で呼び出される。

yは0でないので第1引数にはy(31)、第2引数にはxをyで割った余り0を指定してもう1回、fを呼び出す。

つまり、f(31,0)で呼出してそれがreturnした値を返そうとする。

■4回目

f(31,0)つまり、x=31,y=0で呼び出される。

yは0なので、31を返す。

ここで、4回目に呼ばれたfは終了して、3回目の呼出しに戻る。

■3回目の後半

f(31,0)が返した値(31)を呼び出し元に返し、終了。

■2回目の後半

f(248,31)が返した値(31)を呼び出し元に返し、終了。

■1回目の後半

f(527,248)が返した値(31)を呼び出し元に返し、終了。

これで結局 f(775,527)の呼び出しは31を返したことになる。

答

イ